自己紹介・研究実績

| 九州大学 浅海底フロンティア研究センター センター長・教授 菅 浩伸 |

|

私、菅 浩伸は、35年以上にわたってサンゴ礁をはじめとした沿岸域をフィールドとして、潜水調査などによる地形研究やボーリング調査などによる地形形成過程の研究を行ってきました。2010年以降はマルチビーム測深という手法を用いて、沿岸浅海域の地形探査を実施しています。マルチビーム測深機は,扇形に広がるビームで海底地形を広く三次元的に測量することができる音波探査装置です。この装置は外洋を航海する大型船舶に搭載されることがほとんどでしたが、私は小型船舶に取り付けることができるマルチビーム測深機を導入し,水深1~400 mまでの海底地形を1~2 mグリッドの高解像度で可視化することに成功しました。これまでに琉球列島をはじめとした日本沿岸の海域で測深を実施し,世界的にも最高レベルの浅海域高解像度地形情報を得ることに成功しています。 |

菅 浩伸(撮影:西野嘉憲) |

自ら測深を行い、高解像度海底地形情報を取得した上で、潜水調査などを重ねてまとめた研究のうち、代表的なものを以下にご紹介します。

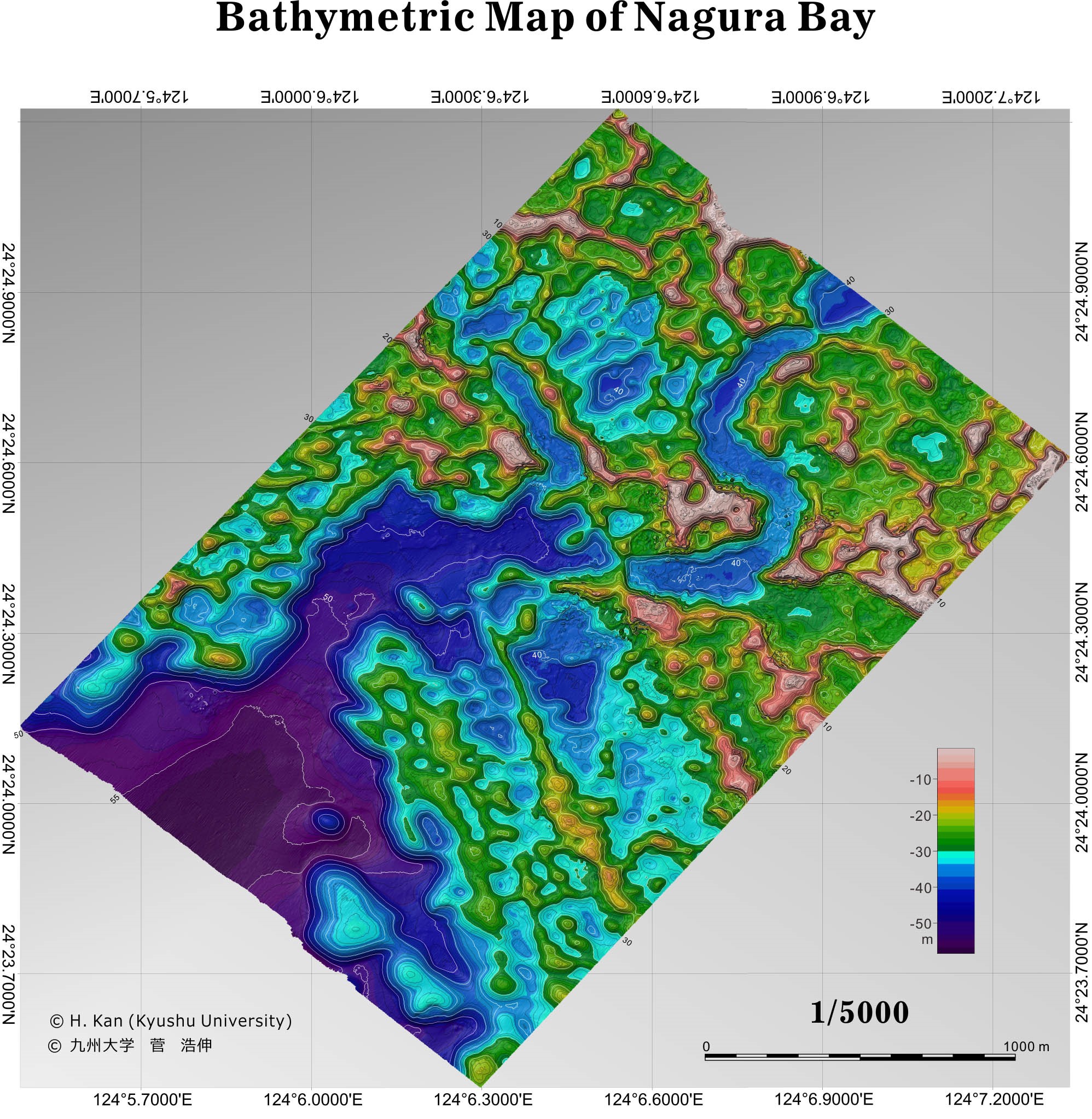

1)Kan, H., Urata, K., Nagao, M., Hori, N., Fujita, K., Yokoyama, Y., Nakashima, Y., Ohashi, T., Goto, K., Suzuki, A. (2015) Submerged karst landforms observed by multibeam bathymetric survey in Nagura Bay, Ishigaki Island, southwestern Japan. Geomorphology, 229, 112-124.

|

マルチビーム測深によって石垣島西海岸の名蔵湾にて大規模な沈水カルスト地形を発見しました。海底には,氷期の河川跡とみられる蛇行した谷が走り,多数の閉じた凹地形が分布しています。氷期の低海水準のもとで地下水系によって形成されたカルスト地形が基になっていると考えられます。高解像度海底地形図の作成によって現地での潜水調査が可能となり、大規模な造礁サンゴ群集が数多く発見されました。現在、環境省と共同でサンゴ調査を実施しています。名蔵湾は従来、専門家の間でも赤土汚染が進んだ海域であると認識されていましたが、実際には汚染の少ない生物量豊かな海域であり,大規模なサンゴ群集が成立していることが分かりました。人口約5万人の石垣島沿岸域でこのような未知の地形と大規模な生物群集が発見されたことは,人里に近い沿岸域であっても未だ科学的知見がきわめて少ないことを物語っています。 |

石垣島名蔵湾の1/5,000海底地形図 |

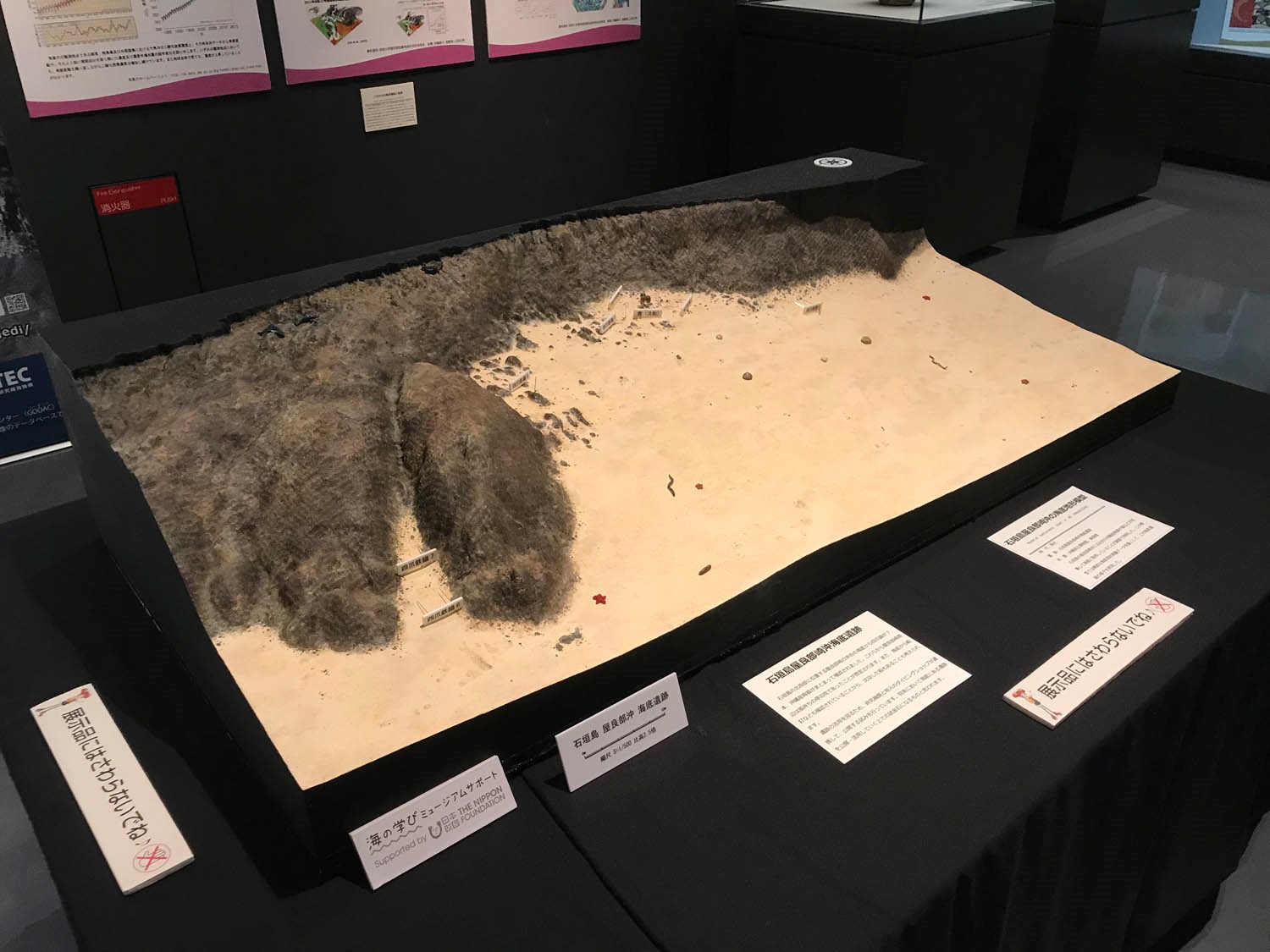

2)Ono, R., Katagiri, C., Kan, H., Nagao, M., Nakanishi, Y., Yamamoto, Y., Takemura, F., Sakagami, N. (2016) Discovery of Iron Grapnel Anchors in Early Modern Ryukyu and Management of Underwater Cultural Heritages in Okinawa, Japan. The International Journal of Nautical Archaeology, 45, 75-91.

|

琉球列島で最初に四爪鉄錨や沖縄県産陶器壺が発見された石垣島西岸の屋良部沖は,17世紀後半~18世紀に港として利用されていたことが古文書の記録に残されています。マルチビーム測深によって高解像度海底地形図を作成し、海底に散らばる遺物の分布を正確にプロットしたところ、水中文化遺産の全体像を可視的に把握することができました。そこには、現在の地図にはないものの、古文書に錨のロープをすり切ってしまうと記述されていた隠れ根が表れ, 2つの鉄錨が残されていました。また、壺や鉄錨が密集する海底の岸側には水深2mから20mに急激に水深を増す崖があり、岸壁として利用されたものと考えられます。隠れ根と沿岸のリーフに囲まれた湾は港にするには絶好の場所であり,その結果、海底に遺物が大量に残されたことが明らかになりました。 |

研究成果を基に作成された1/500の海底遺跡・海底地形模型 |

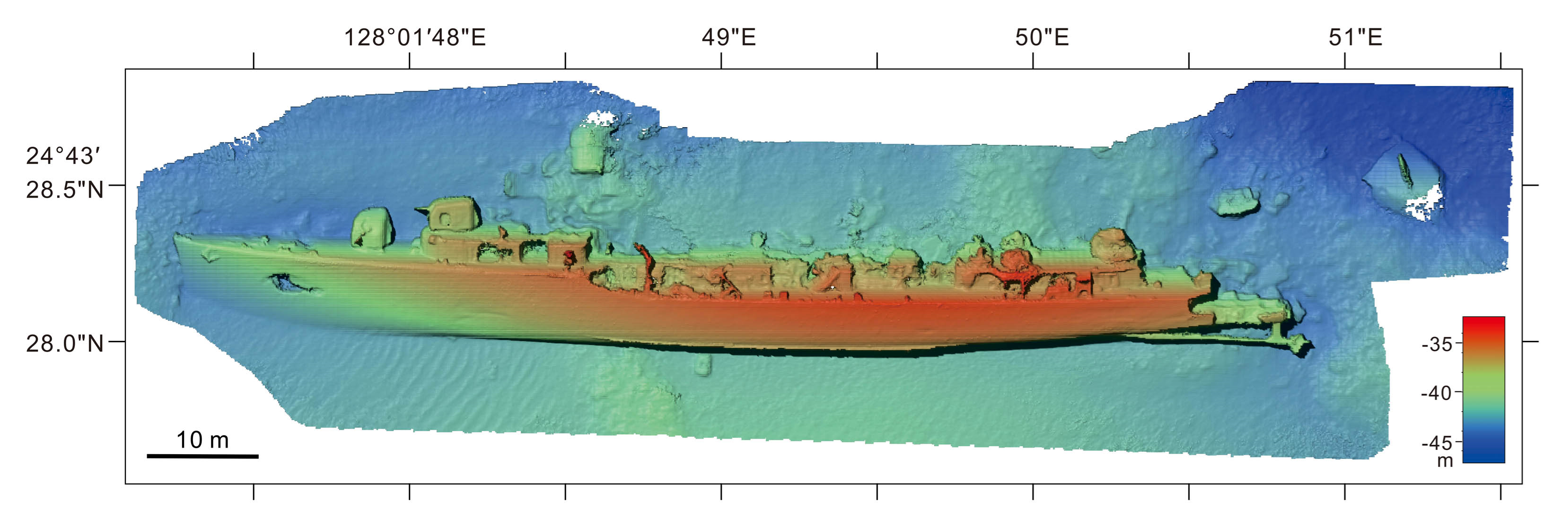

3)Kan, H., Katagiri, C., Nakanishi, Y., Yoshizaki, S., Nagao, M., Ono, R. (2018) Assessment and significance of a World War II battle site: recording the USS Emmons using a high-resolution DEM combining multibeam bathymetry and SfM photogrammetry. The International Journal of Nautical Archaeology, 47(2): 267-280.

|

この論文では、沖縄・古宇利島沖の水深40mに沈む米国の軍艦エモンズ(USS Emmons)について、革新的な方法で詳細に可視化することに成功しました。エモンズは第二次大戦末期の沖縄戦にて日本軍特攻機の攻撃によって航行不能となり、僚艦によって沈められたものです。ここでは、衛星測位システムが利用できない水中にて、多視点ステレオ写真測量にマルチビーム音響測深から得られた位置情報を与える新たな方法を提示し、5cmグリッドのきわめて詳細な海底地形図および三次元モデルを作成しました。水深40mの海底で120m×30mもの広い範囲について、地理座標を持つ多視点ステレオ写真測量図を示したのは世界で初めてです。エモンズは沖縄戦と特攻を物語る戦争遺跡であり、現存する唯一のものですので、今後の水中戦争遺跡の保存へむけて、また、今後の平和教育への活用へむけて貴重な資料となりました。 |

軍艦エモンズの5cmグリッド数値標高モデル |

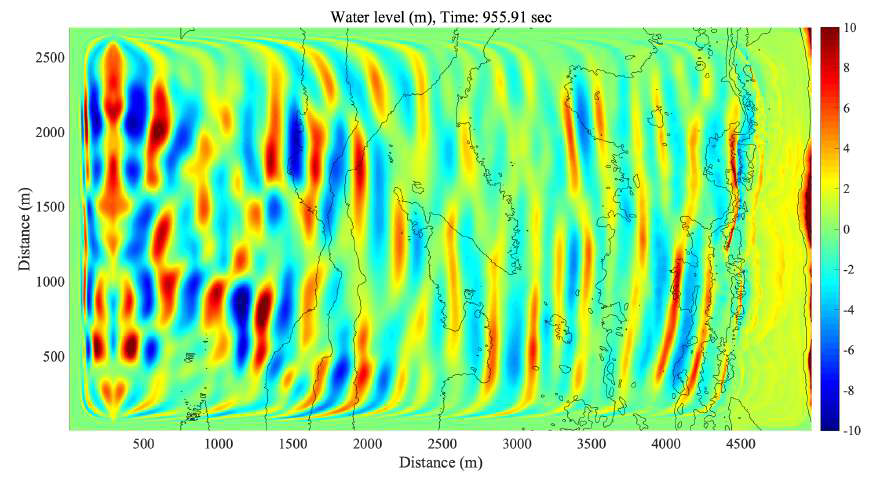

4)Minamidate, K., Goto, K., Watanabe, M., Roeher, V., Toguchi, K., Sannoh, M., Nakashima, Y., Kan, H. (2020) Millennial scale maximum intensities of typhoon and storm wave in the northwestern Pacific Ocean inferred from storm deposited reef boulders. Scientific Reports, 10, Article number: 7218, p.1-9, DOI: 10.1038/s41598-020-64100-6

|

本論文では沖縄南部の久高島の海岸に分布する巨礫群を基に、台風時の波浪と巨礫輸送に関する数値計算(シミュレーション)を行い過去3500年間にわたる台風の最大強度を推定しました。従来の海底地形データは約900mメッシュデータでしたが、この論文ではマルチビーム測深によって作成された高解像度海底地形図のデータを使用して5mメッシュデータの地形情報を基に計算を行いましたので、シミュレーションの精度が格段に向上しました。その結果、巨礫分布から推定される最大波と台風の強度は、琉球諸島で過去70年間に記録されたものよりもわずかに強いものでしたが、過去3500年間にそれ以上激しい台風が琉球列島を襲ったことはないことがわかりました。Nature関連誌のScientific Reportsに掲載された論文です。 |

5mのグリッド地形を使用した |

この他に、サンゴ礁をはじめとした海底地形の形成や環境変遷に関する研究をNature誌、Nature Geoscience誌、Geology誌などで公表しています。研究内容や研究成果の詳細は、以下のホームページをご覧ください。